Früher habe ich amerikanische Mode- und Rock’n Roll-Zeitschriften gelesen, heute lese ich Verhaltensstudien. Ich hoffe, es ist die Weisheit des Alters, die derlei mit sich bringt, und nicht die Tatsache, dass es ab irgendeinem Zeitpunkt im Leben einfach völlig egal ist, ob man cool ist oder nicht (weil: eh‘ zu spät…).

Jedenfalls habe ich gerade eine hoch interessante Studie gelesen, in der es um die sozialen Fähigkeiten von Hunden geht: Sind Hunde tatsächlich dazu in der Lage, anderen Hunden einen Gefallenzu tun, auch wenn sie selbst nichts davon haben?

Jedenfalls habe ich gerade eine hoch interessante Studie gelesen, in der es um die sozialen Fähigkeiten von Hunden geht: Sind Hunde tatsächlich dazu in der Lage, anderen Hunden einen Gefallenzu tun, auch wenn sie selbst nichts davon haben?

Eine Studie mit dem Titel Familiarity affects other-regarding preferences in pet dogs (Quervel-Chaumette, Dale et al, 2015) setzte sich mit genau dieser Frage auseinander. Der Ausduck „other-regarding“ stammt aus der Wirtschaft – Handlungen, die nur ausgeführt werden, um sich selbst einen materiellen Vorteil zu verschaffen, werden „self-regarding“ (egoistisch) genannt. Handlungen, die deren Auswirkungen auf andere miteinbeziehen, werden „other-regarding“ genannt (hierfür existiert keine Übersetzung) und basieren gewöhnlich auf Freundlichkeit oder einem Gerechtigkeitsgefühl.

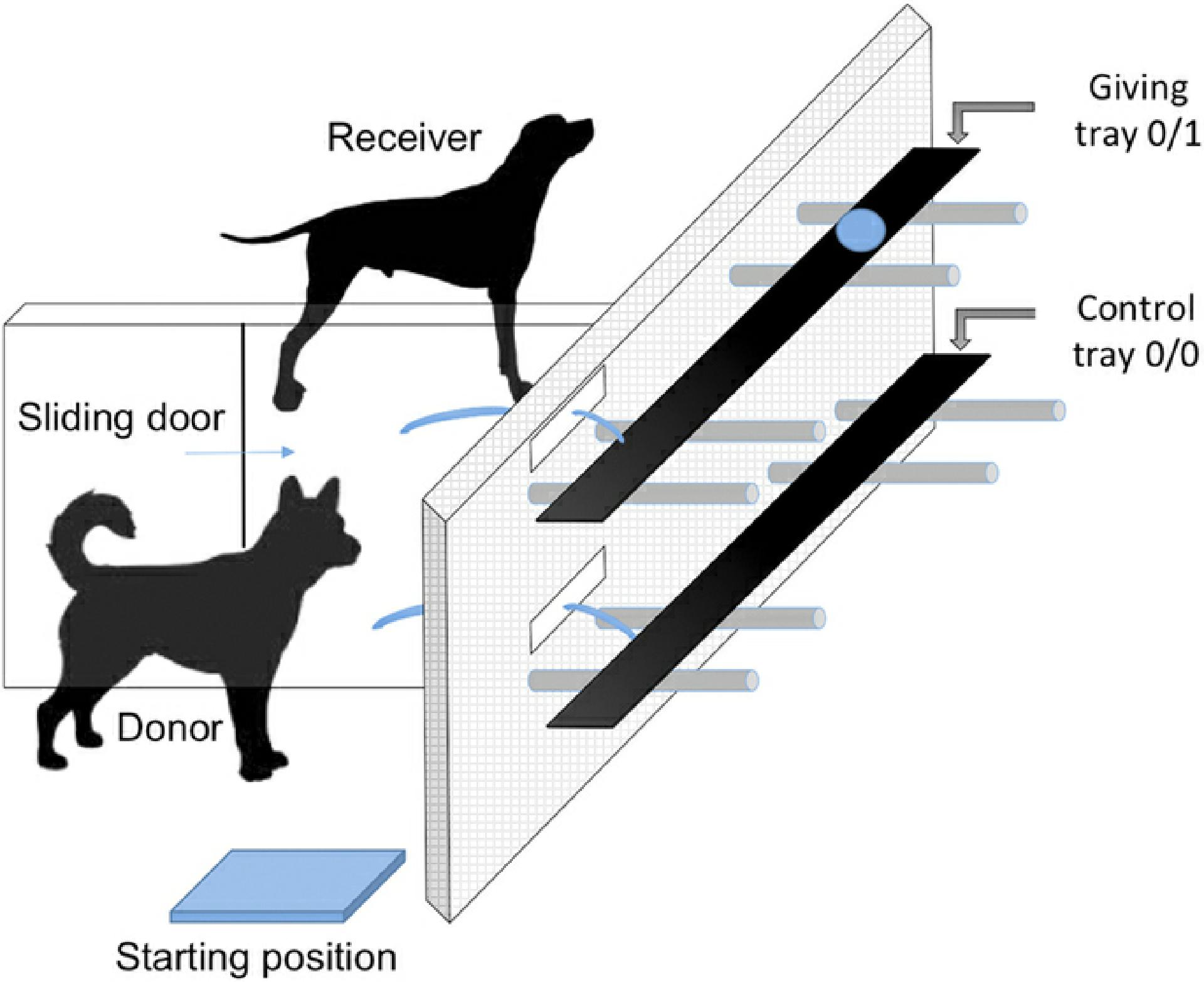

Für die Studie wurde die Bereitschaft von Hunden untersucht, anderen Hunden Futter zu geben – nicht nur zu überlassen. Die „Geber-Hunde“ konnten eine Art Tablett mit Futter darauf so bewegen, dass ein anderer Hund dadurch gefüttert wurde – oder ihm ein leeres Tablett zuschieben. Der „Geber-Hund“ bekam kein Futter oder eine anders geartete Belohnung dafür, dass er dem anderen Hund Futter zuschob. Es stellte sich heraus, dass Hunde eher dazu neigen, solche Hunde zu versorgen, die sie kannten, als ihnen fremde Hunde.

Das Spannende an dieser Studie ist, dass man diese Art von Sozialverhalten bisher nur an Menschenaffen getestet hat. Die sind in ihrer Familienstruktur absolut darauf eingerichtet, auch andere Erwachsene zu versorgen: Mit Anfang 20 arbeitete ich ein Jahr lang im Zoo von Sidney, Taronga Zoo, wo man damals gerade ein riesiges Schimpansen-Gehege von mehreren Hektar eingerichtet hatte, in dem die ehemaligen Käfig-Affen nun zwischen Bächen, künstlichen Termitenhügeln und Bäumen, auf Gras und Hügeln lebten. Eine alte Schimpansin war blind. Ihre Tochter kümmerte sich allerdings hervorragend um sie: Wenn es Wassermelonen gab, brachte sie immer erst ein Stück zu ihrer Mutter, bevor sie sich selbst ein Stück abbrach, und wenn wir morgens Äste in das Gehege warfen, damit die Affen mit selbst zurecht geknickten Stöcken aus den (künstlichen) Termitenhügeln etwas Honig herausangeln konnten (damit sie nicht verlernten, Werkzeuge einzusetzen), dann brachte sie immer ihrer Mutter ein, zwei kleine Äste mit Honig daran.

Außerhalb der Primatengruppen ist nur wenig über fürsorgliches Verhalten und Mithilfe untereinander bei anderen Tierarten geforscht worden. Obwohl Günther Bloch in seinem Buch „Wölfisch für Hundehalter“ (einem meiner Lieblingsbücher) von einem Leitwolf in Kanada berichtet, der angefahren wurde und schwer verletzt liegen blieb. Bloch konnte über Monate beobachten, wie die übrigen Wölfe über weite Strecken Nahrung zu dem kranken Wolf schleppten, bis dieser sich tatsächlich wieder ganz erholte.

Eine Studie dieser Art mit Hunden zu machen, bot sich also an, denn sie sind ebenfalls sehr sozial. Soziale Tiere verhalten sich häufig altruistisch, also uneigennützig, vielleicht „nur“ deshalb, weil ihnen das später zum Vorteil gereichen könnte. Will heißen: Die Evolution „erfand“ möglicherweise deshalb die Freundlichkeit, weil das Austauschen von Gefälligkeiten auf lange Sicht für alle Beteiligten von Nutzen ist („Hilfst du mir, helf’ ich dir“). Das würde auch erklären, warum bekannte, befreundete Hunde eher von anderen Hunden mit Futter versorgt wurden, als unbekannte. Denn befreundete Hunde haben sicherlich eher die Möglichkeit, dem anderen ihrerseits einen Gefallen zu tun – was die freundliche Gabe des „Geber-Hundes“ zu einer guten Investition in die Zukunft macht.